| 年令 | 4才~10才 |

|---|---|

| 料金(税込) | 3,700円~/1ヶ月あたり |

| 体験教材 | 無料の体験版アプリあり |

| クーポン | 5%OFF「roboemon2023」 「12ヶ月一括払い」初年度のみ5%(2,220円)OFF ワンダーボックス申込み画面のクーポン入力欄に入力後「適用」を押すと割引が反映されます |

| 兄弟割引 | 兄弟割引あり、1,850円/月(1人追加ごとに) |

幼稚園ぐらいの子どもにとって遊びと学習は切り離された存在ではありません。遊びの中に学びを取り入れることで学習への意欲や自分で学ぶ力がぐっと伸びていきます。

「ワンダーボックス」は「遊びながら学ぶ」を体感できる新しいタイプの教材です。

「実際はどんな感じなのかな?」そんなときは実際に受講しているママの口コミがイチバン参考になるよね。

以下、やっくん(小1)ママの体験レポートです。

やっくんママ

やっくんママ

もくじ

ワンダーボックスを受講したきっかけ

STEAM教育を実践することで、考える力、問題解決する力、発想力等を鍛えたい!やっくんには自分で考えて動ける人になって欲しいという親の思いからワンダーボックスを受講を決めました。

[prpsay img=”https://xn--9ckk2d5c4051a8fm.xyz/wp-content/uploads/2019/09/boy7.gif” name=”やっくん”]小学1年生・6歳です。

・チャレンジ精神旺盛

・負けず嫌い

・新しいもの好き

申し込んだらすぐにアプリは遊べるよ

ワンダーボックスは「アプリ」と「キット」からできています。アプリは申し込み後ダウンロードするとすぐ始められます(キットが届いてからでも可)。

子供のすぐやりたいという気持ちを落とすことなく始められるのは親としては嬉しいです。キットは郵送で届きます。今月から始めると翌営業日に発送、来月から始めるなら今月末までにキットが届きます。

クリック!

5%割引クーポンコード「roboemon2023」

ワンダーボックスのアプリに挑戦!

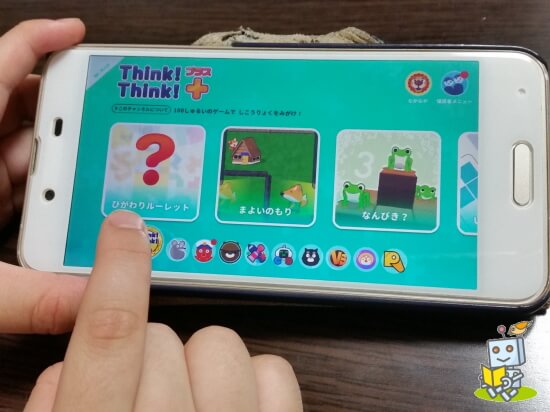

アプリを起動して名前の登録や遊べる時間の設定が終わるといよいよスタートです。横スワイプするとたくさんのゲームが選べます。

説明はひらがなとカタカナで書かれています。始めたばかりの頃息子はまだ全ては読めませんでしたが「楽しそうだな」と感覚で選んで遊んでいました。

毎月ゲームの中身が更新され、新しい問題に変わるので飽きずに楽しめます。

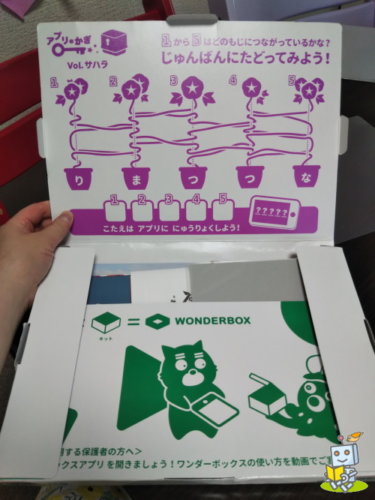

更新するためにはキーワードが必要で、キットの裏にあるクイズを解くと分かるようになっています。

やっくんにワンダーボックスは楽しいか聞いてみました。

やっくん

やっくん

下記はやっくんのお気に入り!おすすめのゲーム3選です。

たいせん!ボードゲーム

オリジナルのボードゲームでコンピュータや家族、友達と対戦します。相手より早く自分の駒を3つ並べたり、相手よりたくさんのマスを取ったりします。月に何度かオンラインで日本中の友達と遊ぶことも。

やっくん

やっくん

パペロンプラス

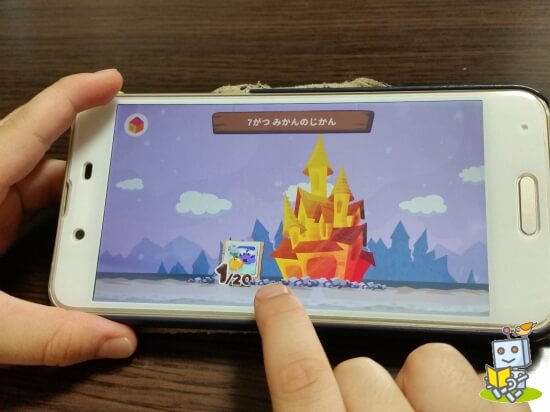

毎月いろいろな問題が出され、解けるとお城が少しずつ完成していくゲームです。

大人でも「う~ん」と考えてしまう問題もありますが、ああでもないこうでもないと試行錯誤してじゃぁこうしてみよう、と色んな方向から考えることができるようになってきました。

やっくん

やっくん

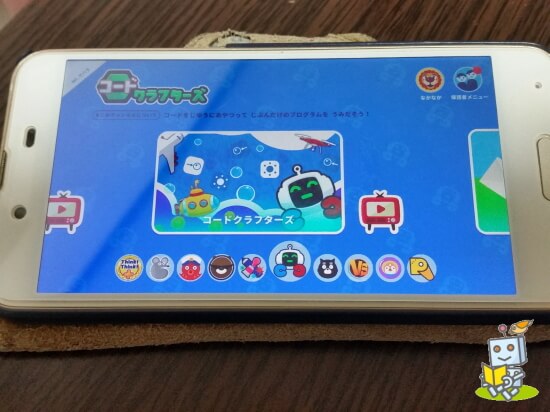

コードクラフターズ

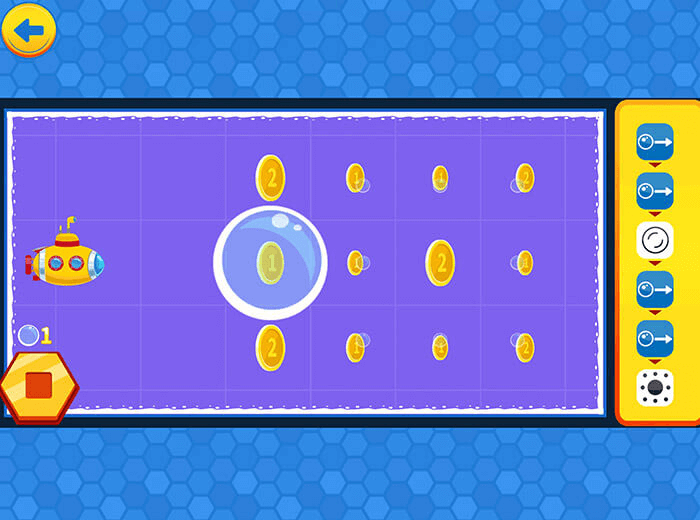

プログラミングを簡単に体験できるゲームで、動きを指示して実行させ思ったように動くとクリアになります。

潜水艦が全部コインを取るにはどう動いたら良いか考えたり、別の問題では鉛筆で書いた線を中心点の回りに何個も書いたらどんな絵になるかやってみたり。

最初は発想の仕方が分からなくて進まなかった手も、慣れたらどんどん挑戦するようになりました。

やっくん

やっくん

最初は全然できなくてムリ!と思ったけど、パパにやり方を教えてもらったら自分でクリアしてみたくなったよ。

すごろくみたいに1つ解いたら先に進めるところも楽しい!わからない問題も出てくるけど、どうやったら解けるかを考えるのがおもしろいんだ。

キットで遊んでみた

毎月届くキットはA4クリアファイルと同じくらいのサイズでポスト投函の形で届きます。

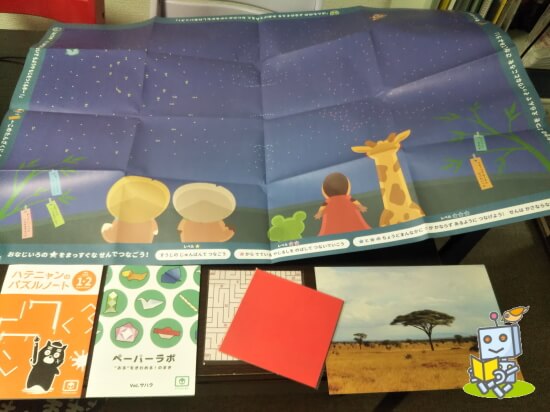

開けると中身はワークブック、トイ、ビッグペーパーが入っています。

やっくんはパズルで自由な作品を作ったり、難易度の高い折り紙を作ったり、他の人が作った作品をアプリ内で見て驚いたりしています。

やっくん

やっくん

何かをつくるって難しいなぁ。他の人が作った写真を見て真似して作ったりしているよ。

年中の妹にもちょっとやらせてみた

いつもお兄ちゃんの横で見ている年中の妹(フウちゃん)にやらせてみました。まだ4歳のフウちゃんはまだ文字が読めないので、親が説明する必要がありますが慣れるとスイスイ。

普段のフウちゃんは諦めの早いのですぐ「できないからやめた~」というと思ったら、やっくんお兄ちゃんに負けないようにがんばっていました。兄弟姉妹でやるのはお互いに刺激になって良さそうです。

ワンダーボックスのお気に入りポイント

子供はとにかく楽しい!

子供はとにかく楽しい!

YouTubeやテレビゲームと同じくらい楽しんでやってくれます。

ゲームよりもやりたがる時もあるくらいです。楽しんで勉強になっているなら親としては嬉しい限り。

道筋を考える力が身に付く

道筋を考える力が身に付く

「どうやったらゴールできるか?」と道筋を考える力・論理的に考える力が身についた。

勉強という気持ちでなく遊びの延長の延長で行っているが、この経験を積み重ねることで普段の生活や勉強で活きていくと思います。

諦めないで問題を解決する力が身に付く

諦めないで問題を解決する力が身に付く

失敗することを恐れずに挑戦するようになり、少し自信がついた気がします。

新しい問題にぶつかった時に逃げずにまず取り組んでみるようになりました。

以前は「ママやって~(泣)」と答えを求めてきましたが、今は自分で問題解決できるように頑張っています。

「色々やってみれば、分かるはず~♪」と自分を鼓舞しながら楽しそうにやっています。

続けやすい料金

続けやすい料金

学年が上がっても料金はそのままで長く続けやすい。また兄弟が始めると半額なのも良い。

また、年一括払いで契約して途中で解約してもきちんと返金してもらえるので安心して始められた。

*月払いより年払いのほうが少しお値打ち

クリック!

5%割引クーポンコード「roboemon2023」

わが家にはイマイチだと感じたこと

好き嫌いがあって全部やってない

好き嫌いがあって全部やってない

やっくんは「アプリ」を中心にやっていて「キット」はあまり使っていません。

親としてはもったいないから全部使ってほしいなと思ってしまいます。

しかし、自分の好きな分野だけやってもOK、強制しないようにと書いてあったので、苦手な分野は親と一緒にやるようにしています。

集中して姿勢が悪くなる、目が近くなるから注意

集中して姿勢が悪くなる、目が近くなるから注意

やっくんはアプリ教材をスマホでやっているので、小さな画面に集中してしまうため、姿勢や目が悪くなってしまうのが心配です。

スマホでも十分使えますが、そういう意味ではタブレットでやった方が良いかなと思います。

また、やっくんはいつも1時間ほど遊びますが、30分に1度休憩を設定して、目や脳への負担を少しでも軽減するようにしています。

すぐ成績が上がることを求める人には向いてない

すぐ成績が上がることを求める人には向いてない

ワンダーボックスは習い事の中では良心的な料金です。とはいえ、通信教育の中ではそんなに安いわけではありません。

学校の成績を上げるための勉強とは違うので、家計の中からそこにお金をかけられるか?が悩むところ。

テストにどこが出るのかを知る教材ではなく、考え方や問題を解決する力を身につける教材なので、わが子に自分で生き抜く力を身につけさせたい親におすすめです。

やっくんママ

やっくんママ

クリック!

「ワンダーボックス」とは?

体験レポートいかがでしたか?ここからはワンダーボックスについて詳しく紹介していきますね。

「ワンダーボックス」は4〜10歳(年中〜小学校4年生)を対象にした通信教育教材です。

「ワンダーボックス」が大切にしているのは子どもの思考力と意欲を育てること。

国語や算数など特定科目の知識を身に着けることを目的とした従来の通信教育教材とは全く別のアプローチで、子どもの学ぶ気持ちを刺激します。

子どもはおおむね4歳で言葉が正確に扱えるようになり、多くの「なんで?」を発する質問魔になります。

また5歳で科学的な好奇心が非常に強くなりるといわれています。

このような知的好奇心や興味の発達に沿った学習環境を用意してあげることで、学ぶ力が大きく伸びることになります。

しかし学習環境と言っても幼稚園や小学校低学年のうちに机の上の知識を詰め込もうとすると、学習意欲をかえってそいでしまうことがあります。

書き取りや計算ドリルなど単純作業の繰り返しは子どもにとって「楽しくない」ことだからです。

保育園や幼稚園では、遊びと勉強の境目を区切ってしまうのではなく子どもにとって興味のある事から学びを引き出すことが重要とされています。

例えばお店屋さんごっこを通して数の概念を学んだり、船づくりの工作を通して水に浮く素材を自ら調べていくのです。

「ワンダーボックス」ではこのような「子どもがわくわくする体験」を通して、自分で感じ、考える力を伸ばすことを基本コンセプトにおいてます。

話題のSTEAM教育とは?

「ワンダーボックス」の根本にあるのはSTEM教育領域を横断する特定の科目に縛られない学びの形です。

STEAM教育とは?

・Science(科学)

・Technology(技術)

・Engineering(工学)

・Art(芸術)

・Mathematics(数学)

頭文字をとり、この5分野を重視する教育方針を表した言葉です。

STEAM教育はAIが台頭する新しい時代に活躍する人材を育てるための教育指針です。

ただ「科学の知識をたくさん学ばせる」「数学の勉強時間を増やす」というわけではなく、「教科を横断した学習で自分で考え、自分で学ぶ意欲を育てる」という考え方です。

人間だけにできる創造性を高めていくことが、STEAM教育の目指す方向。

日本では文科省がこれからの教育方針としてSTEAM教育に言及するなど、近年注目が高まっています。

おもしろいよ!

「ワンダーボックス」の教材

それでは「ワンダーボックス」の教材を具体的に見ていきましょう。

教材はアプリとキットの2種類に分かれています。

アプリ

「ワンダーボックス」専用のアプリでプログラミング思考や想像力、理論の力など幅広い育てます。

例えば「ずっこけびじゅつかん」は2コマ漫画のオチを考えるというアプリ。

一見ただお絵描きであそんでいるように見えますが、意外なオチを考えようとすることで他人とは違うオリジナルの発想が自然と身についていきます。

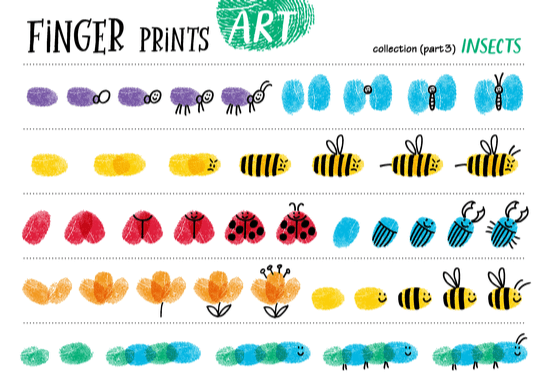

キット

毎月届くキットは「ワークブック」・「トイ教材」・「ペーパーコンテンツ」で構成されています。

「ワークブック」ではめいろクイズなど論理的思考を鍛えるさまざまなパズル問題に挑戦することができます。

問題を解くだけでなく、シールを使って自分で新しい問題を作る「作問」に挑戦できるのも大きな特徴です。

「トイ教材」はシンプルなおもちゃ教材とその教材を使って取り組める問題シートのセット。

例えば「シェイピ―」はカラフルな図形のピースでできた教材です。

シェイピ―を組み合わせて問題シートの中に書かれた絵を隠したり、イラストの中から特定の形を探し当てたりします。

「ペーパーコンテンツ」はB1サイズの特大の紙です。

紙の表は巨大迷路、裏はトイ教材に合わせて自由に使える創作キャンバスになります。

アプリとキットを組み合わせて楽しむ

アプリとキットを組み合わせることで、よりたくさんの「ワクワク」を体験することができます。

例えば、ワークブック内で自作した問題をアプリで撮影し送信すると、問題に対するコメントを貰えたり、アプリ内で表彰してもらえたりします。

通信教材では不足しがちなフィードバックをアプリを通して補うことができるのです。

また、アプリを通して自分の作品を他の子にシェアできます。

他の子の作品を見て刺激を受けたり、自分の発想の違いに気が付くことも学ぶ意欲や創造性をはぐくむことにつながりますよ。

ワンダーボックスの料金・割引制度

次は気になる「ワンダーボックス」の料金を見てみましょう。

| 12カ月一括払い | 6カ月一括払い | 毎月払い | |

|---|---|---|---|

| 1カ月あたりの料金(税込) | 3,700円 | 4,000円 | 4,200円 |

| 年間の料金(税込) | 44,400円 | 48,000円 (24,000円×2) | 50,400円 (4,200円×12) |

- 12カ月一括払いすると6,000円お得(50,400ー44,400=6,000)*毎月払いとの比較

- 6カ月一括払いすると2,400円お得(50,400ー48,000=2,400)*毎月払いとの比較

さらに限定割引クーポンを使えば5%OFF(2,200円安くなる)。クーポンコード「roboemon2023」*12カ月一括払いのみ適用。

さらにさらに、兄弟で受講する場合は(一律)1人追加するごとに1,850円/月(税込)と一人目の半分以下!!兄弟2人で受講した場合、兄弟で5,550円、1人あたり2,775円。お得。

ちなみに学年が上がっても料金は据え置き。割引がスゴイことに!

「うちの子、飽きやすいから心配。」というママも安心。最短2カ月から受講OK、2カ月以降はいつでも解約できます。

12カ月まとめ払いしたけど途中解約した場合は返金されます。毎月払い料金として計算してた差額が戻ってきます。

参照:ワンダーボックス公式サイトより![]()

動作環境

| 端末種類 | OS | メモリ/RAM |

|---|---|---|

| iPad/iPhone | iOS 11.0以上 | 2GB以上 |

| Android | Android 5.0以上 | 2GB以上 |

| Amazon | — | 2GB以上 |

ワンダーボックス公式サイトに掲載されている推奨端末はこちら。(2022年6月時点)

Apple iPad 【モデル番号:A2602】

(https://www.apple.com/jp/shop/buy-ipad/ipad-10-2)

Fire HD 10 (第11世代) 【モデル:KFTRWI】

(https://www.amazon.co.jp/dp/B08F5Z3RK5)

関連ページタブレット学習のデメリット

学校の成績や受験に効果があるの?

国語や算数と言った教科に縛られない「ワンダーボックス」の教材ですが、成績アップに関係性があるかどうかは気になるところですよね。

「ワンダーボックス」の中に含まれている「シンクタンク」というアプリについてはアプリの学習と学力・IQの関連性に関する実験が行われています。カンボジアにて行われた実証実験ではアプリ学習でIQや学力が大きく伸びたことが証明されました。

慶應義塾大学教授・中室牧子さんの協力のもとに、1年生から4年生までの約800名にタブレットを渡してシンクシンクを使ってもらう3か月の効果測定を行いました。すると、シンクシンクを使った児童はそうでない児童と比べて、算数の学力テストとIQテストの結果が偏差値換算で約6ポイント高いことがわかりました。(1)

また、「ワンダーボックス」が対象にしている4~11歳の年齢は知識の量よりも学習意欲や知的好奇心が重視される時期でもあります。

将来の学力を伸ばすためには、学習の初期段階で「学ぶことは面白いことだ」と身を持って体験することが大きな力になるでしょう。

【参考文献】

(1)伊藤 寛武 (慶應義塾大学)/葛西 慧子 (慶應義塾大学SFC研究所)/中室 牧子 (慶應義塾大学)

CAI(Computer-aided instruction)は生徒の認知能力を上昇させるのか?

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/19e040.html

プログラミング教育も学べる

「ワンダーボックス」には数学的・論理的な力を伸ばすための教材が多く含まれています。その中にはプログラミング教育に役立つ「コードクラフタ―ズ」というアプリもあります。

*上記のやっくんママの体験ポートでも紹介しています。

これはプログラミング技術を直接学ぶアプリではありませんが、潜水艦の基本的な動き(↑や↓、回転など)を組み合わせることによって、プログラミング思考を鍛えることができる仕組みになっています。

アプリはパズルゲームのような形式をとっており、最初は小さい子でも挑戦できる簡単な内容です。

一方レベルが上がるごとに徐々に難しくなっていくので、ゲーム感覚で条件分岐や繰り返し処理などプログラミングにとって必須の論理思考を身に着けていくことができるというわけです。

小学校でのプログラミング教育必修化に向けて「子どもが小さいうちから何か対策を」、と考えるご家庭も増えていると思います。

まずは小学校前にプログラミングがどんなものなのか「ワンダーボックス」で体験してみるのもいいですね。

何号からでも楽しく始められるよ。

▼2022年5月号はこちら▼

試行錯誤をくりかえし、パズルの達成感と奥深さを味わおう!トイ教材「ぱず〜るレストラン」↓

「はめる」「ならべる」「組み合わせる」を主なテーマとし、シンプルなルールに則って試行錯誤することを通して、図形センスや「どこから考えると良いか?」という論理性、発想を転換して様々な角度から考えてみるような柔軟性を育むことができます。

▼2022年4月号はこちら▼

「はめる」「並べる」「組み合わせる」が主なテーマのパズル教材。シンプルなルールに則って試行錯誤する中で、図形センスや「どこから考えると良いか」というワクワクしながら考える力を育みます。

▼2022年2月号の教材はこちら▼

タイヤの形によって走り方がどう変わるかを研究する章や、ロボットを操作してティッシュペーパーの玉やペットボトルを使ってものをどう動かすかを実験する章など。

みんなの口コミ評判

ユウちゃん

ユウちゃん

解約

解約の手続きはとっても簡単で、数回のクリックでオンラインで終了。

最短利用期間は2ヶ月間で、3ヶ月目以降はいつでも解約できます。

キャンセル料も一切ないのも安心ポイント高め。

*注意:解約するとアプリおよび会員ページは最終ご利用月翌月1日から使えなくなります。保存していた子供の作品も利用できなくなります。

こどもちゃれんじ・Z会幼児コースと比較

【ワンダーボックスの特徴】

- 4才~10才

- STEAM教育

- 紙教材+アプリ、充実の教材

- 3700円~

- デメリットは小学校の予習はできない

【こどもちゃれんじの特徴】

- 0才~

- 人気キャラクターしまじろう

- DVD・知育玩具

- 年少:2,280円、年中:2,480円、年長:2,980円

- デメリットは物が増える

【Z会幼児コース】

- 年少・年中・年長

- 自ら学ぶ姿勢を身につける

- 体験型教材×紙のワーク学習

- 年少:1,870円、年中:2,244円、年長:2,431円

- デメリットは玩具が少ない

まとめ

「ワンダーボックス」は学力の基礎になる創造性や学ぶ意欲を育てるための通信教材です。

画一的ではない新しい学びの力が必要になるこれからの時代に「ワンダーボックス」を一度試してみてはいかがでしょうか。

体験版アプリあり

5%OFFクーポンコード「roboemon2023」

「12ヶ月一括払い」初年度のみ5%(2,220円)OFF!

ワンダーボックス申込み画面のクーポン入力欄に入力後「適用」を押すと割引が反映されます。

ママ

ママ